Minéral typique des filons hydrothermaux et des zones

d'oxydation des gisements de cuivre. En cristaux prismatiques tabulaires,

pseudo-hexagonaux. Macle pseudo-hexagonale tabulaire commune, parfois en forme

de croix. Généralement en masses finement grenues à compactes, en inclusions ou

en enduits. En pseudomorphoses de bois fossiles, en incrustations sur des

racines. Opaque. Éclat métallique. Couleur noir-gris de plomb, gris à noir par

altération à l’air. Poussière gris sombre. Les beaux échantillons proviennent de

Redruth (Cornouailles, Grande-Bretagne) et de Bristol (Connecticut).

|

Année de découverte : |

1832 |

|

Étymologie : |

Minéral décrit par James Dwight Dana en 1868 et

nommé d’après la racine grecque χαλκóσ (chalkos) désignant le cuivre |

|

Localité type : |

|

|

Synonyme : |

|

|

Couleur : |

Gris noirâtre, noir, gris acier |

|

Éclat : |

Métallique |

|

Transparence : |

Opaque |

|

Morphologie : |

Pseudo-hexagonale, prismatique, tabulaire, massive, bipyramidale,

agrégat, grenue, terreuse, enduit, compacte, pulvérulente, étoilée,

macle. |

|

Solubilité : |

Dans l'acide nitrique en donnant une solution verte |

|

Trait : |

Gris noirâtre, noir gris |

|

Autres propriétés : |

Fragile / cassante / malléable / striée / sectile |

|

Minéraux associés : |

la plupart des minéraux de cuivre et des sulfures

courants |

|

Liste des minéraux associés : |

Bornite Chalcopyrite Covellite Cuivre Cuprite

Galène Pyrite Sphalérite |

|

Forme : |

cristaux prismatiques courts ou tabulaires

pseudo-hexagonaux, également en masses compactes |

|

Clivages : |

très peu marqués (110) |

|

Cassure : |

conchoïdale |

|

Classe : |

Sulfures |

|

Classe cristalline : |

2/m |

|

Fréquence : |

rare comme minéral primaire mais très fréquent

comme minéral secondaire |

|

Utilisation : |

le principal minerai de cuivre à l'heure actuelle |

|

Gisements : |

zone de cémentation de tous les gisements

cuprifères |

|

Dureté: |

2.70 |

|

Densité mesurée : |

5.70 |

|

Système cristallin : |

Monoclinique |

|

a : |

15.246 Å |

|

b : |

11.884 Å |

|

c : |

13.494 Å |

|

alpha : |

90° |

|

beta : |

116.35° |

|

gamma : |

90° |

|

Z : |

48 |

|

Diagramme X : |

|

d(Å) |

1.278 |

1.695 |

1.870 |

1.969 |

2.4 |

3.05 |

3.21 |

3.390 |

|

Intensité |

3 |

4 |

10 |

8 |

7 |

2 |

2 |

3 |

|

|

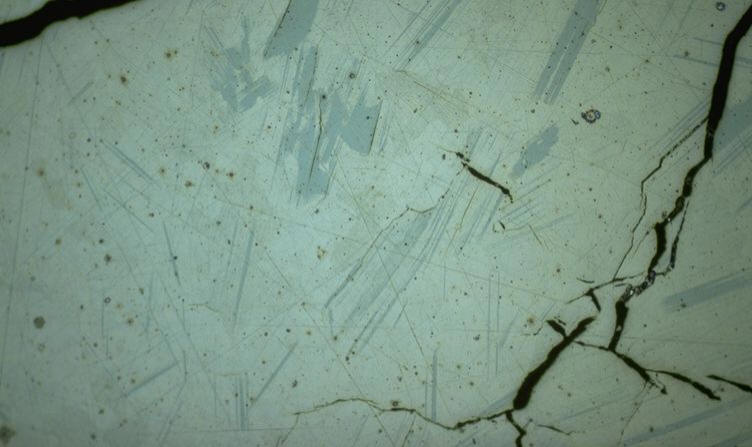

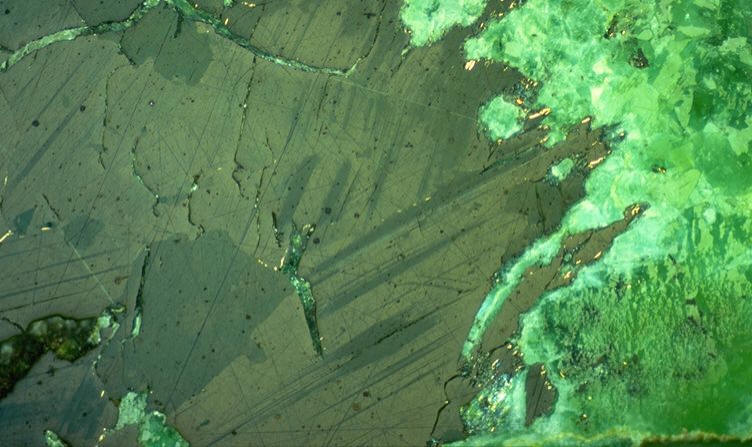

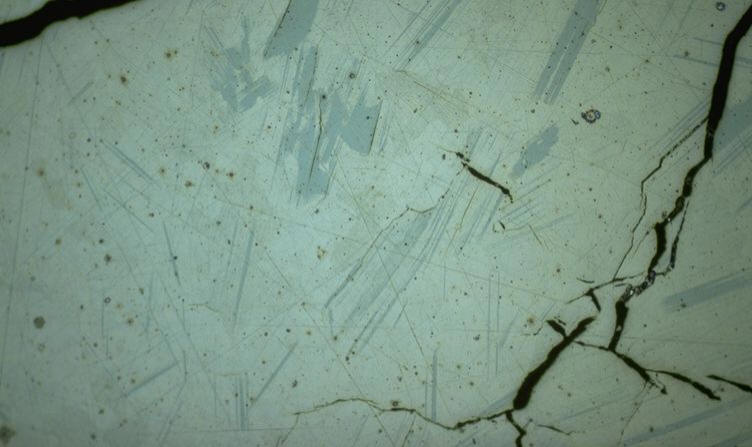

Couleur naturelle |

: |

Blanche ou blanc-gris avec une

nuance bleutée qui apparaît bien au contact de la galène. Au contact de

la digenite, elle est blanche |

|

|

|

Chalcocite (blanche) et

digénite (bleutée) (Niari , Congo), - 1,6 mm - |

|

collection BRGM, cliché E. Marcoux |

|

|

Pléochroisme |

: |

Inexistant |

|

Couleur de Pléochroisme |

: |

? |

|

Poli |

: |

Bon mais les rayures sont

difficiles à éviter |

|

Pouvoir Réflecteur |

: |

Moyen. Analogue à celui des cuivres

gris. A peine supérieur à celui de la digénite |

|

Diagramme du Pouvoir Réflecteur |

: |

|

Lambda |

420 |

440 |

460 |

480 |

500 |

520 |

540 |

560 |

580 |

600 |

620 |

640 |

660 |

680 |

700 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Intensité 1 |

36.70 |

36 |

35.20 |

34.4 |

33.5 |

32.60 |

31.80 |

31 |

30.2 |

29.60 |

29 |

28.4 |

28 |

27.5 |

27.10 |

|

Intensité 2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|