Génératrices à courant continu

Nous avons déjà vu le principe de fonctionnement d'une génératrice à courant continu (section Tension induite dans un conducteur).

Dans cette section, nous examinerons de plus près la construction et le comportement de cette machine. Aujourd'hui, les génératrices à c.c. jouent un rôle mineur car le courant continu est produit surtout par des redresseurs électroniques. Ces redresseurs, étudiés à la section Électronique de puissance, convertissent le courant alternatif d'un réseau en courant continu, sans utiliser d'éléments mécaniques tournants.

Il est quand même indispensable d'étudier les génératrices car certains moteurs à c.c. fonctionnent en génératrice pendant de courtes périodes. C'est le cas, par exemple, des moteurs utilisés dans les grues et dans les laminoirs. La théorie des moteurs s'appuie en effet sur celle des génératrices, à tel point qu'on peut utiliser une machine à courant continu soit comme moteur, soit comme générateur. Nous étudierons les moteurs à c.c. à la section Moteurs à courant continu.

CONSTRUCTION D'UNE GÉNÉRATRICE À C.C.

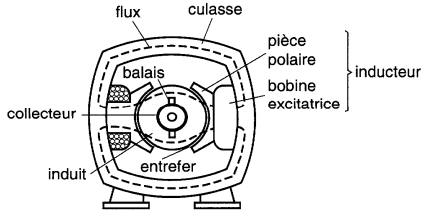

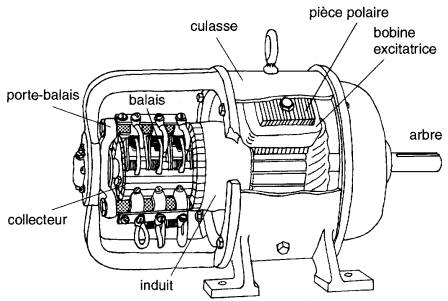

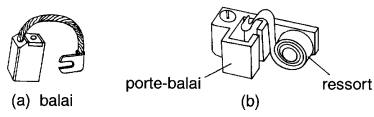

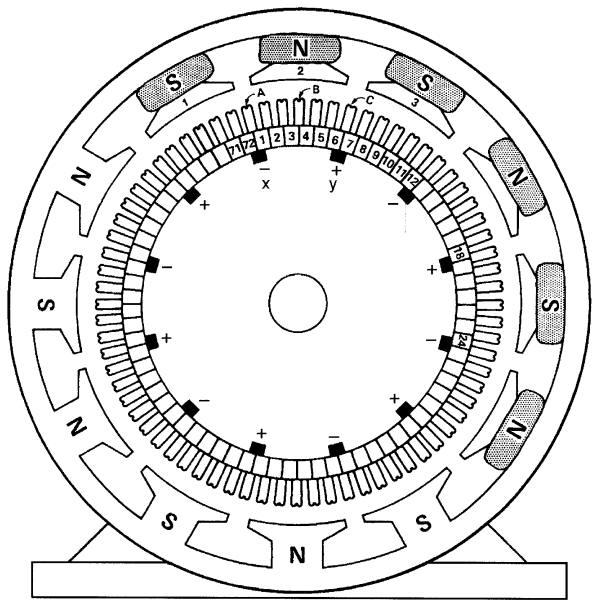

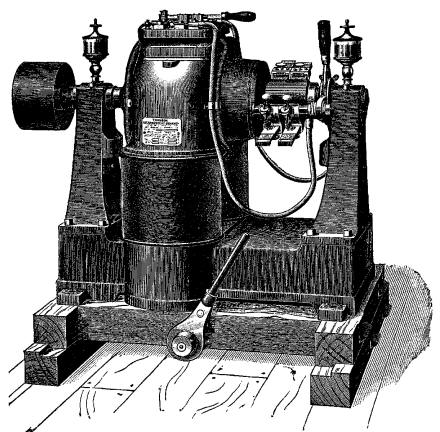

Une génératrice à c. c. comprend quatre parties principales : l'inducteur, l'induit, le collecteur et les balais (Fig. 27-1 et 27-2).

Figure 27-1 Parties principales d'une génératrice à courant continu

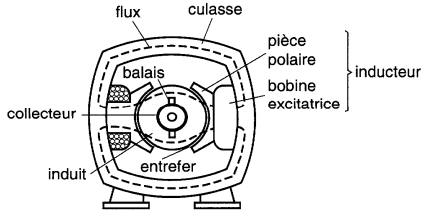

Figure 27-2 Vue en coupe d'une génératrice de 1,8 kW, 6V, 300A

Nous les examinons successivement dans les sections qui suivent.

Inducteur

L'inducteur (parfois appelé «champ») produit le flux magnétique dans la machine. Il est constitué d'un électro-aimant qui engendre la force magnétomotrice (FMM) nécessaire à la production du flux.

Dans les machines bipolaires (à deux pôles), deux bobines excitatrices sont portées par deux pièces polaires montées à l'intérieur d'une culasse. La culasse est généralement en fonte d'acier, tandis que les pièces polaires sont formées de tôles d'acier doux.

Les bobines excitatrices sont alimentées en courant continu, et le courant qui les traverse porte le nom de courant d'excitation. Elles sont composées de plusieurs centaines de spires et portent un courant relativement faible. Les bobines sont bien isolées des pièces polaires afin de réduire les risques de court-circuit à la terre.

Dans certaines génératrices spéciales, les bobines et pièces polaires sont remplacées par des aimants permanents. La force magnétomotrice (FMM) des bobines crée un champ magnétique qui traverse les pièces polaires, la culasse, l'induit et l'entrefer (Fig. 27-1).

L'entrefer est l'espace d'air séparant la surface de l'induit de celle des pièces polaires: il est de l'ordre de 1,5 mm à 5 mm pour les machines de faible et moyenne puissance. Comme l'induit et l'inducteur sont construits avec des matériaux possédant une bonne perméabilité, la majeure partie de la FMM sert à pousser le flux à travers l'entrefer.

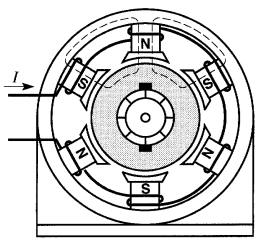

Donc, en réduisant la longueur de celui-ci, on peut diminuer la grosseur des bobines excitatrices. La vue en coupe de la Fig. 27-8 montre les différentes parties d'une génératrice bipolaire. Le nombre de pôles que porte l'inducteur dépend surtout de la grosseur de la machine.

Plus une machine est puissante et plus sa vitesse est basse, plus elle aura de pôles. En utilisant plus de deux pôles on réduit les dimensions et le coût des grandes machines. Les bobines excitatrices d'un inducteur multipolaire sont connectées de façon que les pôles adjacents aient des polarités magnétiques contraires (Fig. 27-3).

Figure 27-3 Polarités magnétiques d'une génératrice à 6 pôles et mode de raccordement des bobines du champ shunt

Induit

L'induit est composé d'un ensemble de bobines identiques réparties uniformément autour d'un noyau cylindrique. Il est monté sur un arbre et tourne entre les pôles de l'inducteur. L'induit constitue donc un ensemble de conducteurs qui coupent le flux magnétique.

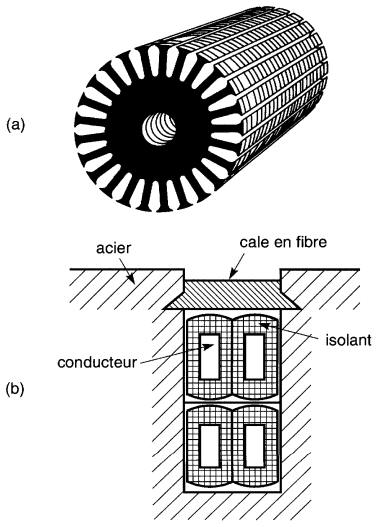

Les bobines sont disposées de telle façon que leurs deux côtés coupent respectivement le flux provenant d'un pôle nord et d'un pôle sud de l'inducteur. Le noyau est formé d'un assemblage de tôles en fer doux. Ces tôles sont isolées les unes des autres et portent des encoches destinées à recevoir les bobines (Fig. 27-4a).

Figure 27-4

a. Le noyau de l'induit est composé d'un empilage de tôles d'acier.

b. Les conducteurs sont retenus dans les encoches au moyen de cales en fibre

Les conducteurs de l'induit sont parcourus par le courant débité par la machine. Ils sont isolés du noyau par des couches de papier ou d'autres feuilles isolantes. Pour résister aux forces centrifuges, ils sont maintenus solidement en place dans les encoches au moyen de cales en fibre (Fig. 27-4b et 27-5).

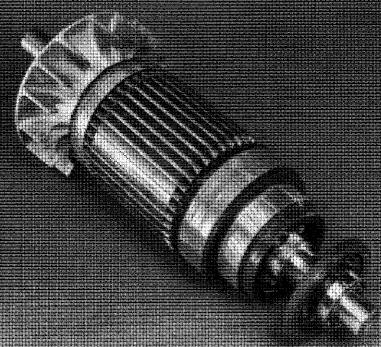

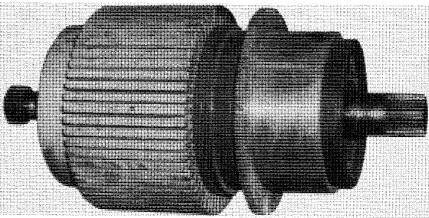

Figure 27-5 Photo d'un induit illustrant collecteur, empilage de tôles, cales en fibre, bobinage et ventilateur

Si le courant est plutôt faible, on emploie des conducteurs ronds, mais s'il dépasse une cinquantaine d'ampères, on se sert de conducteurs rectangulaires qui permettent une meilleure utilisation du volume de l'encoche.

Collecteur et balais

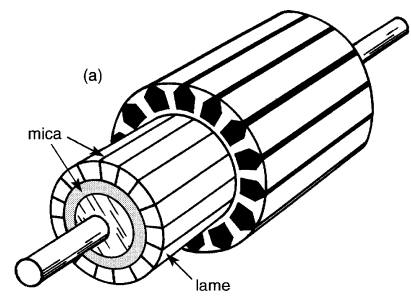

Le collecteur est un ensemble cylindrique de lames de cuivre isolées les unes des autres par des feuilles de mica. Le collecteur est monté sur l'arbre de la machine, mais isolé de celui-ci (Fig. 27-6a).

Figure 27-6

a. Collecteur à 16 lames et noyau d'acier montés sur un arbre

b. Balais sur une génératrice bipolaire

c. Groupement des balais sur une machine à 6 pôles

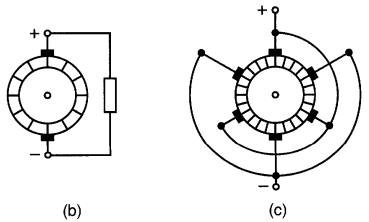

Les deux fils sortant de chaque bobine de l'induit sont successivement et symétriquement soudés aux lames du collecteur. Dans une génératrice bipolaire, deux balais fixes et diamétralement opposés appuient sur le collecteur.

Ainsi, ils assurent le contact électrique entre l'induit et le circuit extérieur (Fig. 27-6b). La construction du collecteur demande un soin considérable, car, s'il arrivait qu'une des lames dépasse les autres d'une fraction de millimètre seulement, des étincelles seraient produites par le rebondissement des balais quand la machine serait en charge.

De telles étincelles rongeraient et détérioreraient les balais, tout en surchauffant et en carbonisant le collecteur, ce qui ne peut évidemment être toléré. Les machines multipolaires ont autant de balais que de pôles.

Par exemple, une génératrice ayant 6 pôles possède 6 balais, dont 3 positifs (+) et 3 négatifs (-). Les balais (+) sont reliés ensemble pour former la borne positive de la machine. De même, les balais (-) sont reliés ensemble pour en former la borne négative (Fig. 27-6c). Les balais sont faits en carbone car ce matériau possède une bonne conductivité électrique et est assez doux pour ne pas user indûment le collecteur. Pour améliorer leur conductivité, on ajoute parfois au carbone une petite quantité de cuivre.

La pression des balais sur le collecteur peut être réglée à une valeur appropriée grâce à des ressorts ajustables (Fig. 27-7).

Figure 27-7 Balai et porte-balai d'une machine à c.c.

Figure 27-8 Vue en coupe d'une génératrice à c.c. bipolaire

Si la pression est trop grande, le frottement provoque un échauffement excessif du collecteur et des balais; par contre, si elle est trop faible, le contact imparfait peut produire des étincelles. La pression des balais sur le collecteur est généralement de l'ordre de 15 kPa (1,5 N/cm²) et la densité du courant qui les traverse est d'environ 10 A/cm².

Par exemple, un balai ayant une largeur de 3 cm et une épaisseur de 1 cm exerce une pression d'environ 4,5 newtons sur le collecteur et peut porter un courant de 30 A.

Pour les forts courants de collecteur, on utilise deux et même plusieurs balais connectés en parallèle. En se référant à la Fig. 27-2, on remarque que chaque point de contact comprend trois balais, côte à côte, reliés en parallèle. Comme la génératrice possède 4 pôles, il y a 12 balais en tout, dont 6 sont connectés à la borne (+) et 6 à la borne (-). Le courant par balai est donc de 300A = 6 = 50A.

Enroulement imbriqué Les bobines de l'induit peuvent être reliées entre elles et au collecteur de plusieurs manières ; une des plus employées est l'enroulement imbriqué.

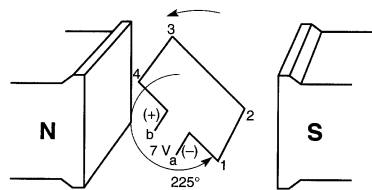

Afin de comprendre ce genre d'enroulement, considérons une simple bobine qui tourne entre les deux pôles d'un inducteur (Fig. 27-9).

Figure 27-9 La tension induite dans le cadre tournant dépend de sa position

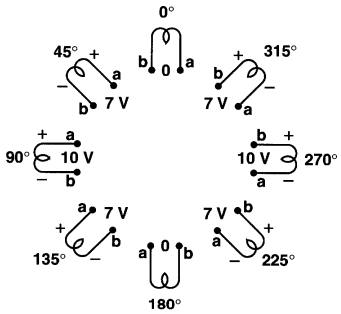

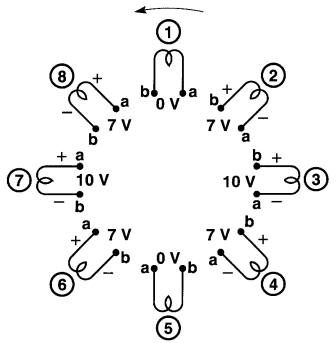

On sait qu'une tension alternative sera induite entre ses bornes a et b. La valeur instantanée de cette tension dépend de la position de la bobine. Supposons que la tension maximale soit de 10V. On montre à la Fig. 27-10, huit positions successives de la bobine, avec les tensions et les polarités correspondantes. Par exemple, lorsque la bobine passe par la position 225°, la tension Eab est de -7V car a est (-) par rapport à b.

Figure 27-10 Tensions induites pour 8 positions du cadre

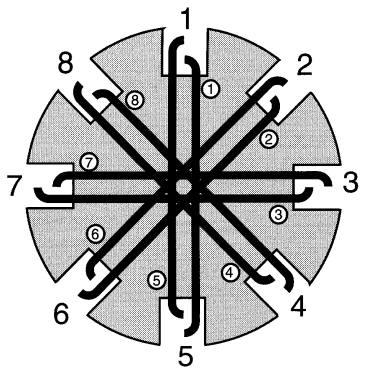

Imaginons maintenant un induit possédant 8 bobines identiques à celle qu'on vient de décrire. Les bobines sont distribuées uniformément autour de l'induit, à 45° les unes des autres (Fig. 27-11).

Figure 27-11 Induit portant 8 bobines. Les bobines logées dans les mêmes encoches produisent des tensions identiques mais de polarités contraires

Elles sont identifiées par les chiffres encerclés (1) à (8), et logées dans 8 encoches numérotées 1 à 8. Faisons tourner cet ensemble de 8 bobines à la même vitesse qu'auparavant. Chaque bobine génère une tension et une polarité correspondant à sa position.

Pour chaque bobine, la tension obtenue est identique à celle induite dans la bobine de la Fig. 27-10. Notons que les bobines (1), (5) sont logées dans les mêmes encoches ; par conséquent, leurs tensions Eab ont instantanément la même valeur, mais de polarités contraires.

Il en est de même pour les bobines (2), (6) ; (3), (7) et (4), (8). Si l'on considère l'instant particulier où la bobine (1) est à 0°, la tension dans cette bobine est nulle, et les tensions dans les autres bobines sont celles que présente la Fig. 27-12.

Figure 27-12 Valeurs instantanées des tensions induites dans les huit bobines

Un instant plus tard, lorsque l'induit a tourné de 45°, la tension Eab de la bobine (1) est de +7 V, celle de la bobine (2) est nulle, celle de la bobine (3) est de -7V, et ainsi de suite.

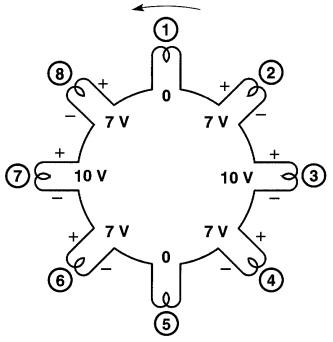

Jusqu'à présent nous avons supposé que les bobines étaient isolées les unes des autres ; relions-les maintenant en série pour créer une boucle fermée (Fig. 27-13).

Figure 27-13 Étant donné que la somme des tensions autour de la boucle est nulle, on peut la fermer sans produire un courant de circulation

La tension résultante est égale à la somme des tensions des huit bobines. Cependant, en faisant la somme, on s'aperçoit que les tensions induites dans les bobines logées dans les mêmes encoches s'annulent.

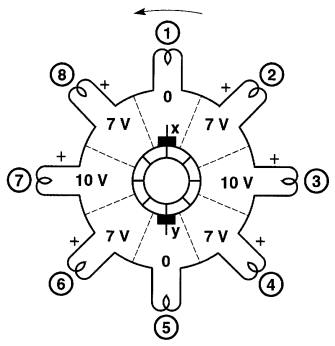

Par conséquent, la somme algébrique des tensions autour de la boucle est nulle à tout instant. Donc aucun courant ne circule dans la boucle et les tensions de la Fig. 27-13 demeurent les mêmes que celles de la Fig. 27-12. Connectons alors les bobines à un collecteur à huit lames (Fig. 27-14).

Figure 27-14 On place les balais à l'endroit produisant la plus grande tension Exy.

Ces connexions sont montrées en pointillé. Il est évident que la tension induite dans chaque bobine apparaît maintenant entre deux lames consécutives. C'est cet arrangement des bobines, et leur raccordement au collecteur, qui constitue un enroulement imbriqué.

En pratique, l'induit comporte beaucoup plus que huit bobines. Ainsi, l'induit d'une génératrice de 250 kW, 250V, 1200 r/min peut contenir 240 bobines, ce qui exige un nombre égal de lames sur le collecteur.

Position des balais et zones neutres

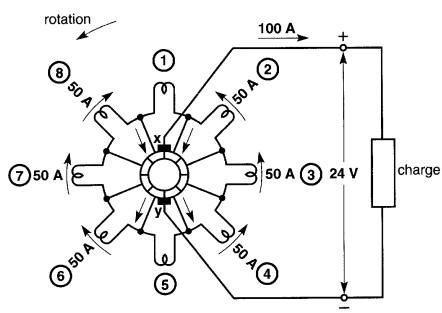

Si on place les balais x, y à l'endroit indiqué sur la Fig. 27-14, la tension Exy recueillie est égale à la somme des tensions entre les lames, soit Exy =+7 +10 + 7= +24V.

Lorsque l'induit tourne de 45°, les tensions induites sont les mêmes, sauf qu'elles sont générées par un autre groupe de bobines. Il s'ensuit que la tension entre les balais demeure constante à 24V, et que le balai x demeure toujours positif par rapport au balai y.

Notons, toutefois, que lorsque l'induit tourne de 22,5° par rapport à la position originale, il y a 4 bobines entres les balais (au lieu de 3), de sorte que la tension est légèrement différente de 24V La tension entre les balais fluctue donc autour d'une valeur moyenne de 24V. Dans la Fig. 27-14, le balai x est en contact avec deux lames, mettant ainsi la bobine (1) en court-circuit.

De la même façon, le balai y court-circuite la bobine (5). Mais comme la tension induite dans ces bobines est nulle, ce court-circuit momentané n'a aucun effet. Par contre, si les balais sont déplacés de 45° dans le sens horaire, ils court-circuiteront les bobines (2) et (6).

Or, la tension de 7V générée par ces bobines donnera naissance à un courant de court-circuit important qui risque de produire des étincelles et de provoquer la destruction progressive des balais et de la surface du collecteur.

On dit alors que ces étincelles sont dues à une mauvaise commutation. Le déplacement des balais occasionne aussi une diminution de la tension entre les balais, même si les tensions induites dans les bobines demeurent inchangées. En effet, si les balais sont déplacés de 45°, la tension Exy devient (+10 + 7 + 0) = 17V, au lieu de 24V.

Enfin, si l'on déplace les balais de 90°, la tension EX, tombe à (+7 + 0 - 7) = 0 V. En même temps, les balais court-circuitent les deux bobines qui génèrent une tension de 10V.

Par conséquent, le problème de la commutation sera encore pire. En se référant de nouveau à la Fig. 27-11, on remarque que les 8 bobines sont logées dans 8 encoches. Chaque encoche contient donc les conducteurs de deux bobines différentes. Ainsi, l'encoche 1 contient les conducteurs appartenant à la bobine (1) et à la bobine (5).

Pour des raisons de symétrie mécanique, un côté d'une bobine est logé dans le fond d'une encoche tandis que l'autre côté est logé dans la partie supérieure de l'encoche. Par exemple, un côté de la bobine (5) est logé dans le fond de l'encoche 5 et l'autre dans la partie supérieure de l'encoche 1.

Les zones neutres sont les endroits situés à la surface de l'induit où la densité de flux est nulle. Lorsque la génératrice fonctionne à vide, les zones neutres se trouvent exactement à mi-chemin entre les pôles.

Aucune tension n'est induite dans une bobine traversant une zone neutre; c'est pourquoi on cherche à disposer les balais autour du collecteur afin qu'ils soient en contact avec les bobines franchissant ces zones neutres. On assure en même temps une tension maximale entre les balais.

Cette condition idéale est rencontrée à la Fig. 27-14.

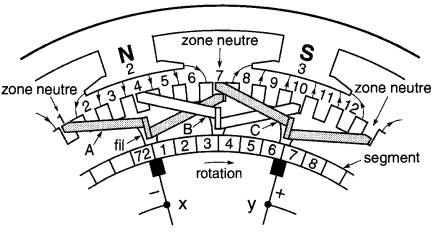

Génératrices multipolaires

Afin de mieux comprendre les machines multipolaires, examinons la construction d'une génératrice à 12 pôles. La Fig. 27-15a montre le diagramme schématique d'une telle machine possédant 72 encoches sur l'induit, 72 lames sur le collecteur et 72 bobines.

Figure 27-15a Diagramme schématique d'une génératrice à c.c. comportant 12 pôles et 72 bobines sur l'induit

L'enroulement est du type imbriqué et le lecteur notera la grande ressemblance avec le diagramme schématique d'une machine bipolaire (Fig. 27-14).

Les bobines A et C traversent momentanément la zone neutre, tandis que la bobine B coupe le flux au centre des pôles. La largeur des bobines (appellée pas de bobine) est telle que leurs côtés coupent le flux provenant respectivement de pôles N, S adjacents. Ainsi, les côtés de la bobine B se trouvent au milieu du pôle 2 et au milieu du pôle 3.

De la même façon, les côtés de la bobine A sont dans les zones neutres entre les pôles 1.2 et les pôles 2,3. La tension entre les balais x et y est égale à la somme des tensions engendrées dans les cinq bobines connectées entre les lames 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 et 5-6. Les tensions entre les autres balais sont similairement engendrées par cinq bobines.

Les six balais (+) sont connectés ensemble pour former la borne positive. De la même façon, les six balais (-) sont connectés ensemble pour former la borne négative. Ces connexions ne sont pas montrées sur le diagramme. La Fig. 27-15b montre, en plus grand, les bobines situées entre les balais x et y.

Figure 27-15b Génératrice à 12 pôles. Détails montrant la disposition des bobines A, B, C (Fig. 27-15a) dans les encoches, ainsi que les raccordements au collecteur. En pratique, une telle machine aurait beaucoup plus que 72 bobines

Pour ne pas compliquer le diagramme, on ne montre que les bobines A, B et C. Les deux côtés de la bobine A sont logés dans les encoches 1 et 7, tandis que ceux de la bobine B sont dans les encoches 4 et 10. La bobine A est raccordée aux lames 72 et 1, alors que la bobine B est raccordée aux lames 3, 4.

Dans la position montrée sur la figure, les côtés de la bobine A sont dans des zones neutres. Par conséquent, aucune tension n'est induite dans celle-ci.

Par contre, les côtés de la bobine B sont situés directement en dessous des pôles N et S. La tension induite dans cette bobine est alors à son maximum. Il s'ensuit que la tension entre les lames 3 et 4 est à son maximum. La tension aux bornes de la bobine C est aussi nulle car ses côtés se trouvent dans des zones neutres.

Enfin, on observe que les balais (+) et (-) mettent en court-circuit des bobines dont la tension induite est momentanément de zéro.

Exemple 27-1

Le générateur de la Fig. 27-15a développe une tension de 240V entre les balais adjacents, tout en débitant un courant de 2400A dans la charge.

Calculer:

a) le courant fourni par chacun des balais

b) le courant circulant dans chaque bobine

c) la valeur moyenne de la tension induite dans les bobines

Solution

a) Le courant de 2400A sort de la borne (+) et entre par la borne (-) de la génératrice.

Il y a 12 balais en tout, dont 6 (+) et 6 (-). Le courant par balai est :

I = 2400A / 6 = 400A

b) Au point de contact avec le collecteur, chaque balai (+) porte le courant venant des enroulements situés à gauche et à droite du balai. Donc, le courant porté par chaque bobine est de 400 / 2 = 200A.

c) L'induit comporte 72 bobines réparties entre 12 balais, soit 72 / 12 = 6 bobines entre deux balais consécutifs. La tension entre les balais étant de 240V, la tension moyenne par bobine est

Emoyenne = 240V / 6 = 40V

Valeur de la tension induite

La valeur de la tension induite aux bornes d'une génératrice à c.c. dépend de sa vitesse de rotation, du nombre de bobines sur l'induit, du nombre de spires par bobine, du flux par pôle et du genre d'enroulement. Dans le cas d'un enroulement imbriqué, la tension est donnée par l'équation:

E0 = ZnΦ / 60 (27-1)

où

E0 =

tension induite aux bornes de la génératrice à courant continu [V]

Z = nombre total de conducteurs sur l'induit

n = vitesse de rotation en tours par minute [r/min]

Φ = flux par pôle, en webers [Wb]

60 = constante tenant compte des unités

Dans cette équation, il est bon de retenir que chaque spire sur l'induit correspond à deux conducteurs.

Exemple 27-2

L'induit d'une génératrice à 6 pôles, 600 r/min, contient 45 encoches et 90 bobines de 4 spires. L'enroulement est imbriqué. Calculer la valeur de la tension induite aux bornes, sachant que le flux par pôle est de 0,04 Wb.

Solution

Chaque spire comprend 2 conducteurs, et 90 bobines sont utilisées pour remplir les 45 encoches. Le nombre total de conducteurs sur l'induit est:

Z = 90 bobines x 4 spires/bobine x 2 = 720, d'où la tension induite:

E0 = ZnΦ / 60 = (720 x 600 x 0,04) / 60 = 288V

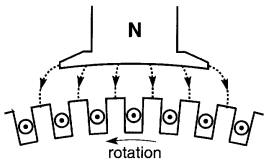

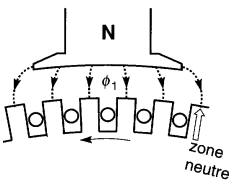

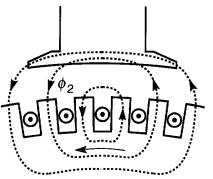

Réaction d'induit

Jusqu'à présent, nous avons supposé que seule la FMM de l'enroulement inducteur agissait sur le circuit magnétique d'une machine à courant continu (moteur ou génératrice).

Cependant, le passage du courant dans les conducteurs de l'induit crée également une force magnétomotrice qui a pour effet de déformer et d'affaiblir le flux provenant des pôles.

L' action magnétique de la FMM de l'induit est appelée réaction d'induit. Pour comprendre la réaction d'induit, on doit connaître le sens des courants circulant dans les conducteurs de l'induit situés en dessous de chacun des pôles. On peut facilement le déterminer pour un moteur ou une génératrice lorsqu'on connaît le sens de rotation de la machine.

Considérons, par exemple, les conducteurs situés en dessous du pôle nord d'une génératrice tournant dans le sens antihoraire (Fig. 27-16).

Figure 27-16 Sens du courant dans les conducteurs situés en dessous du pôle nord lorsque la génératrice tourne dans le sens antihoraire

Étant donné qu'on doit exercer un travail mécanique pour faire tourner la génératrice, il s'ensuit que les courants circulant dans les conducteurs doivent s'opposer au déplacement; cette force a donc tendance à faire tourner le rotor dans le sens horaire. Par conséquent, les courants doivent être dirigés vers le lecteur.

Lorsqu'un générateur fonctionne à faible charge, le faible courant circulant dans l'induit ne modifie pas de Figure 27-17 façon appréciable le champ magnétique Φ1 provenant des pôles (Fig. 27-17).

Figure 27-17 Champ créé par le pôle N de l'inducteur

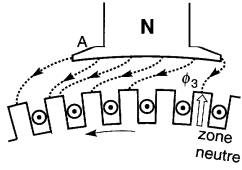

Mais quand le courant dans l'induit devient important, il produit une FMM élevée créant un champ magnétique Φ2 (Fig. 27-18). La somme des champs 01 et 02 donne le champ résultant Φ3 (Fig. 27-19).

Figure 27-18 Champ dû au courant circulant dans l'induit

Figure 27-19 Champ résultant dû à la réaction d'induit

On constate alors que la densité de flux augmente sous la moitié gauche du pôle, alors qu'elle diminue sous la moitié droite. Ce phénomène a deux conséquences.

D'abord, la zone neutre se déplace vers la gauche (avec le sens de rotation). Ensuite, à cause de la saturation de l'extrémité A du pôle, l'augmentation de flux produite sous la partie gauche ne réussit pas à compenser la diminution sous la partie droite; le flux Φ3 en charge est donc légèrement inférieur au flux Φ1, à vide.

Pour les gros générateurs, cette diminution peut être de l'ordre de 5 %.

En outre, si l'on veut éviter une mauvaise commutation, on doit réajuster les balais sur la nouvelle zone neutre. Pour les génératrices, les balais doivent donc être déplacés dans le sens de la rotation. Une fois les balais déplacés, la commutation est bonne; cependant, si le courant diminue, la FMM de l'induit baisse et le point neutre occupe une nouvelle position située entre les deux positions précédentes.

Il faut alors déplacer à nouveau les balais pour obtenir une commutation sans étincelles. Ce procédé est inacceptable lorsque le courant varie fréquemment et de façon très marquée. Dans les générateurs de faible puissance (moins de 500 W), on peut cependant se permettre de fixer les balais à une position intermédiaire, ce qui assurera une commutation acceptable pour toutes les charges.

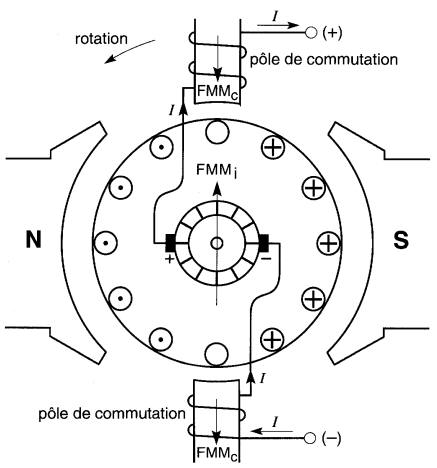

Pôles de commutation

Pour compenser l'effet de la réaction d'induit, on dispose entre les pôles ordinaires des machines à c.c, des pôles de commutation. Ces pôles auxiliaires sont conçus pour développer une FMM égale et opposée en tout temps à la FMM de l'induit.

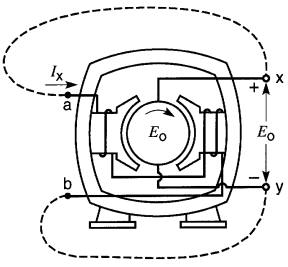

À cette fin, l'enroulement des pôles de commutation est raccordé en série avec l'induit de façon qu'il soit traversé par le même courant et qu'il développe une FMM proportionnelle au courant d'induit. La Fig. 27-20 montre les connexions des pôles de commutation d'un générateur bipolaire tournant dans le sens antihoraire.

Figure 27-20 Les pôles de commutation produisent une FMMc égale et opposée à la FMMi de l'induit

On voit que la FMMc des pôles de commutation s'oppose à la FMMi de l'induit, et annule ainsi l'effet de celle-ci.

Par conséquent, les bobines qui sont momentanément court-circuitées par les balais se trouvent toujours dans une zone où la densité de flux es nulle. Il n'est donc plus nécessaire de déplacer les balais à mesure que la charge varie. La Fig. 27-21 montre les pôles de commutation intercalés entre les 4 pôles principaux d'une génératrice de 25 kW.

Figure 27-21

a. Les pôles de commutation sont placés entre les pôles principaux de cette génératrice compound à 4 pôles.

b. Construction de l'inducteur. Les deux fils alimentent le champ shunt tandis que les deux bornes sont reliées au champ série

Génératrice à excitation séparée

Nous avons vu que le flux dans la machine est créé par le passage d'un courant d'excitation dans les bobines de l'inducteur.

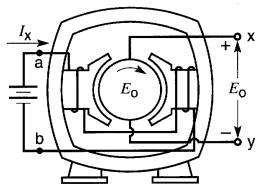

Lorsque ce courant continu est fourni par une source indépendante, c'est-à-dire séparée de la machine (une batterie d'accumulateurs, par exemple), on dit que la génératrice est à excitation séparée. La Fig. 27-22 représente une telle génératrice.

Figure 27-22 Génératrice à excitation séparée

La source de courant d'excitation est raccordée aux bornes a et b. Lorsque les deux pôles sont excités et que l'induit est entraîné au moyen d'une turbine ou d'un moteur quelconque, une tension Eo apparaît aux bornes x et y reliées aux balais.

Fonctionnement à vide

Quand une génératrice à excitation séparée tourne à vide (c'est-à-dire lorsqu'elle n'est raccordée à aucun circuit d'utilisation et que l'induit ne débite aucun cou- rant), une variation du courant d'excitation ou de la vitesse de rotation entraîne une variation correspondante de la tension induite .

1 . Effet du courant d'excitation.

Si on augmente le courant d'excitation, la FMM des bobines de l'inducteur augmente, ce qui augmente le flux dans la machine .

Par conséquent, les conducteurs coupent un plus grand nombre de lignes par seconde et la tension aux bornes de l'induit (entre les balais) augmente. Lorsque ce courant est faible, la perméabilité de l'entrefer étant constante, le flux croît proportionnellement au courant d'excitation.

Mais lorsque le fer de l'inducteur et de l'induit commencent à se saturer, la perméabilité diminue et le flux ne croît presque plus.

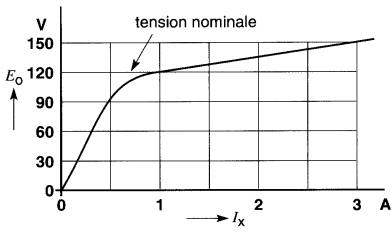

On dit alors que la machine est saturée. Si l'on trace la valeur de la tension induite en fonction du courant d'excitation, on obtient la courbe de saturation de la génératrice (Fig . 27-23).

Figure 27-23 Courbe de saturation à vide

Durant cet essai, la vitesse de rotation de la génératrice est maintenue constante. On peut donc faire varier la tension induite à volonté en faisant varier le courant d'excitation. La tension nominale de la machine est habituellement située un peu plus haut que le «coude» de la courbe de saturation, soit, dans le cas de la Fig. 27-23, aux environs de 120V.

Quand les bornes du circuit d'excitation sont interverties, le courant circule en sens inverse dans les bobines d'excitation, ce qui change le sens des lignes de force. Ce changement entraîne un changement de la polarité de la tension induite .

2. Effet de la vitesse de rotation.

Lorsqu'on augmente la vitesse de rotation sans faire varier le courant d'ex- citation, le nombre de lignes coupées par seconde augmente en proportion, ce qui augmente la tension induite. La tension induite Eo est strictement proportionnelle à la vitesse de rotation.

Quand on change le sens de rotation, la polarité des bornes x et y change aussi. Lorsqu'on change à la fois la polarité de la tension d'excitation et le sens de rotation, la polarité de la tension induite demeure la même.

Génératrice à excitation shunt

Lorsque les bobines excitatrices sont reliées directe- ment aux bornes du générateur, de façon que le courant d'excitation soit fourni par l'induit, la génératrice est dite à excitation shunt (Fig. 27-24).

Figure 27-24 Génératrice shunt

Le grand avantage de cette connexion réside dans le fait qu'elle n'exige aucune source extérieure pour le fonctionnement de la machine.

Réglage de la tension

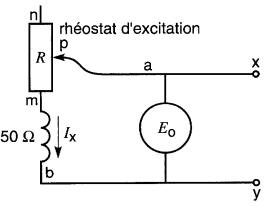

Il est facile de régler la valeur de la tension induite dans un générateur shunt. Il suffit de faire varier l'intensité du courant d'excitation au moyen d'une résistance variable intercalée en série avec les bobines excitatrices (Fig . 27-25).

Figure 27-25 Réglage de la tension induite au moyen d'un rhéostat

Cette résistance variable porte le nom de rhéostat d'excitation. Pour comprendre comment on peut faire varier la tension au moyen de ce rhéostat, supposons que la tension entre les bornes x et y soit de 120 volts lorsque le curseur p est au centre du rhéostat.

En déplaçant le curseur vers l'extrémité m du rhéostat, la valeur de la résistance entre les points a et b diminue, ce qui provoque une augmentation du courant d'excitation Ix. Cet accroissement du courant dans les bobines excitatrices entraîne un accroissement du flux, donc une augmentation de la tension induite.

Par contre, si l'on déplace le curseur vers l'extrémité n, la résistance augmente, le courant Ix diminue, le flux diminue et la tension induite Eo diminue.

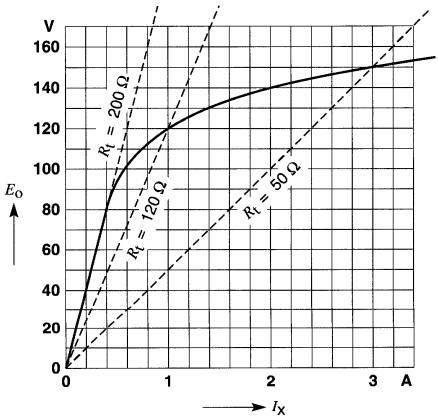

Si l'on connaît la courbe de saturation et la résistance totale Rt du champ et du rhéostat, on peut déterminer la valeur de la tension induite. Il suffit de tracer, sur le graphique de la courbe de saturation, une droite correspondant à la résistance Rt.

Le point de coupure de cette droite avec la courbe correspond à la tension in- duite. Par exemple, si la résistance de l'inducteur est de 50Ω et celle du rhéostat est nulle, la droite passe par le point

E= 50V, I = 1A.

Cette droite coupe la courbe de satu- ration à un point correspondant à une tension de 150V (Fig. 27-26) . Étant donné que la résistance du rhéostat est nulle, cela représente la tension maximale que peut atteindre la génératrice à excitation shunt.

Figure 27-26 Méthode pour déterminer la valeur de la tension induite

En déplaçant le curseur p, la résistance du circuit inducteur augmente et lorsqu'elle est, disons, de 120Ω on obtient une nouvelle droite coupant la courbe à une tension Eo de 120V.

Si l'on continue à augmenter la résistance Rt, on atteindra une valeur critique où sa pente correspond à celle de la courbe de saturation. Dans ce cas, la tension commence à chuter et tombera à zéro. En fait, la tension sera nulle pour toute valeur Rt supérieure à la valeur critique. Dans la Fig. 27-26, la valeur critique correspond à 200Ω.

Génératrice en charge

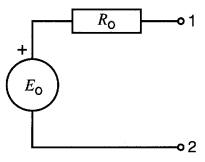

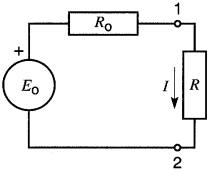

L'induit d'une génératrice est formé d'un grand nombre de conducteurs ayant une certaine résistance. On appelle résistance de l'induit celle qu'on peut mesurer entre les balais de la machine, à la surface même du collecteur. Elle est généralement très faible, souvent de l'ordre du centième d'ohm; elle dépend particulière- ment de la puissance et de la tension de la machine.

Pour faciliter l'étude du circuit de la génératrice on représente cette résistance Ro en série avec l'un des balais. On peut donc représenter le circuit de l'induit par une résistance Ro en série avec une tension Eo, cette dernière représentant la tension induite dans les conducteurs tournants (Fig. 27-27).

Figure 27-27 Circuit équivalent de l'induit d'une génératrice

Lorsque la machine fonctionne à vide, la tension E12 entre les balais est égale à la tension induite Eo, car la chute de tension dans la résistance de l'induit est nulle puisqu'il n'y circule aucun courant. Par contre, lorsqu'on relie l'induit à une charge (Fig . 27-28), le courant de charge I provoque une chute de tension dans la résistance Ro. La tension E12 obtenue entre les balais (et par conséquent aux bornes de la charge) est alors inférieure à la tension induite Eo.

Figure 27-28 Circuit équivalent lorsque la génératrice est sous charge

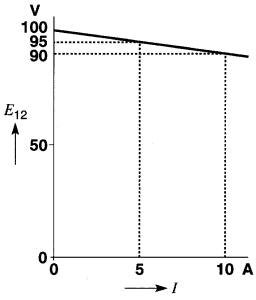

Cette dernière demeure fixe si la vitesse et le flux provenant des pôles restent constants. À mesure que la charge augmente, la tension aux bornes de la charge diminue progressivement, comme l'indique la Fig. 27-29.

Figure 27-29 Caractéristique en charge d'une génératrice à c.c

Le graphique représentant cette variation de la tension en fonction du courant débité porte le nom de caractéristique en charge. Dans le cas d'une génératrice shunt, la diminution de la tension aux bornes avec la charge est plus grande que celle d'une génératrice à excitation séparée.

En effet, la tension induite dans cette dernière est à peu près constante. Ce n'est pas le cas pour la génératrice shunt, car le courant d'excitation et le flux diminuent à mesure que la tension entre les bornes s'abaisse. Pour la génératrice shunt, la baisse de tension entre les conditions à vide et les conditions de pleine charge est de l'ordre de 15 %, tandis que pour une génératrice à excitation séparée, elle est d'environ 10 %.

Outre la résistance de l'induit, le phénomène de réaction de l'induit fait aussi baisser la tension aux bornes de la génératrice. En effet, on a vu que le passage du courant dans les conducteurs de l'induit donne naissance à une FMM qui tend à déformer et à réduire le flux provenant des pôles. Cet affaiblissement du flux provoque une diminution correspondante de la tension induite Eo et, par conséquent, de la tension aux bornes.

Exemple 27-3

Une génératrice à excitation séparée de 150 kW, 250V, 350 r/min a les caractéristiques suivantes:

résistance de 1'induit: 15 rnΩ

résistance des pôles de commutation : 10 mΩ

résistance du champ shunt: 60Ω

longueur de l'entrefer: 5 mm

On estime qu'a pleine charge, la réaction de l'induit diminue le flux d'environ 3 %. La tension à vide est ajustée à 260V.

Calculer la valeur de la tension aux bornes lorsque la génératrice débite son courant nominal.

Solution

Le courant nominal est: I = P / E = 150 000 W / 250V= 600A

La chute de tension dans la résistance de l'induit est :

Einduit = RI = 0,015 x 600 = 9 V

La chute de tension dans les pôles de commutation est :

Ecommutation = RI = 0,010 x 600 = 6 V

À cause de la réaction d'induit, la tension induite sous charge est de 3 % inférieure à celle induite à vide.

Donc, Eo sous charge vaut:

Eo = 97% x 260V = 252V et la tension aux bornes de la génératrice est :

E = Eo - Einduit - Ecommutation

E=252 - 9 - 6 = 237V

Génératrice compound additive

Pour certaines applications, on peut tolérer des variations de la tension à la charge mais c'est inacceptable pour les circuits d'éclairage.

Par exemple, le réseau de distribution à c.c. de certains bateaux alimente à la fois des moteurs et des lampes à incandescence. Le courant débité par la génératrice est exposé à de grandes fluctuations (démarrage, usage intermittent des divers appareils).

Ces variations de courant entraînent nécessairement une tension variable aux bornes du générateur.

Pour éviter ces fluctuations de tension avec la charge. on emploie une génératrice compound additive (Parfois appelée génératrice compound cumulative).

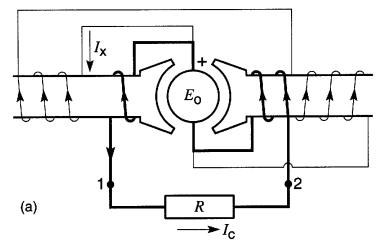

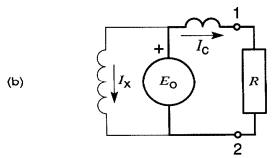

La construction de la génératrice compound additive (Fig. 27-30a) est semblable à celle de la génératrice shunt, sauf qu'elle comprend des bobines excitatrices additionnelles, branchées en série avec l'induit.

Figure 27-30

a. Génératrice compound

additive.

b. Diagramme schématique de la génératrice.

Ces bobines sont composées de quelques spires de fil assez gros pour supporter le courant de l'induit. Leur résistance totale est donc très faible.

Par contre, les bobines shunt comprennent un grand nombre de spires de fil plus petit: leur résistance est relativement élevée.

La Fig. 27-30b donne une représentation schématique des connexions. Lorsque la génératrice tourne à vide, le courant est nul dans les bobines excitatrices série.

Toutefois, les bobines excitatrices shunt sont parcourues par un courant IX produisant une FMM qui engendre un flux dans la machine. Quand on branche une charge aux bornes de la génératrice, la tension aux bornes tend à baisser.

Cependant. la FMM développée par les bobines excitatrices série croît avec le courant de charge le et s'ajoute à la FMM du champ shunt. Cette augmentation du flux produit une tension induite plus grande que celle à vide.

Selon le nombre de spires de l'enroulement série, il est possible de maintenir une tension à peu près constante aux bornes, car l'augmentation de la tension induite Eo compense la chute de tension causée par la résistance de l'induit, des pôles de commutation et de l'enroulement série.

Dans certains cas, il est nécessaire de compenser, non seulement la chute de tension dans l'induit, mais également celle des lignes de distribution.

On dispose alors un plus grand nombre de spires sur l'enroulement série de façon à ce que la tension aux bornes de la génératrice croisse quand le courant de charge augmente. La machine est alors appelée génératrice à excitation hypercompound.

Génératrice compound différentielle

Si la FMM de l'enroulement série s'oppose à celle de l'enroulement shunt, la diminution de tension est accentuée avec le courant de charge. La génératrice s'appelle alors génératrice compound différentielle. Cette connexion est réalisée en inversant les bornes de l'enroulement série d'une génératrice compound additive.

Cette machine est peu employée ; elle sert surtout à l'alimentation de certaines soudeuses à arc électrique.

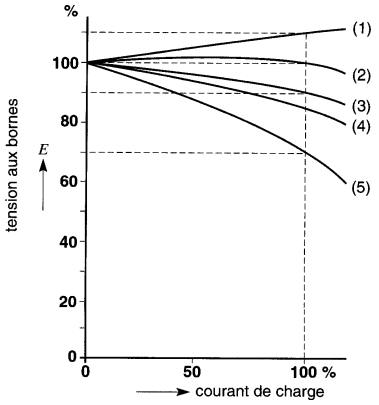

Caractéristiques en charge

Les courbes de la Fig. 27-31 donnent les caractéristiques en charge de génératrices utilisant différents systèmes d'excitation.

Figure 27-31 Caractéristiques en charge de divers types de génératrices :

1) hypercompound; 2) compound; 3) excitation séparée; 4) shunt; 5) compound différentielle.

On remarque sur ces courbes que la tension de la génératrice hypercompound augmente de 10 % lorsque la pleine charge est appliquée, tandis que celle de la génératrice compound est la même à vide et à pleine charge.

Par ailleurs, la tension en charge de la machine shunt est 15 % plus faible que sa valeur à vide, et celle de la génératrice compound différentielle est 30 % plus basse.

Spécifications d'une génératrice

La plaque signalétique d'une génératrice fournit à l'utilisateur des détails sur la puissance, la tension, la vitesse de rotation, etc ., de la machine. Ces spécifications, ou caractéristiques nominales, sont des valeurs garanties par le fabricant.

Analysons, par exemple, les données fournies sur la plaque signalétique d'une génératrice de 100 kW.

Puissance 100 kW

Tension

250V

Vitesse 1200 r/min

Courant d'excitation 20A

Type compound

Classe 130 °C

Ces spécifications nous indiquent que cette machine peut débiter continuellement une puissance de 100 kW sous une tension de 250V, sans dépasser la température maximale permise.

Elle peut donc fournir un courant de :

I =P / E = 100 000W / 250V = 400 A

Elle possède un enroulement série et le courant dans l'enroulement shunt est de 20A.

En pratique, la tension sera ajustée à une valeur située aux environs de 250V, et on pourra alimenter toute charge ne consommant pas plus de 100 kW. La classe 130 °C désigne le type d'isolant utilisé dans la construction de la machine voir section Isolants.

Afin d'illustrer l'évolution remarquable des génératrices à courant continu, nous montrons à la Fig. 27-32 une génératrice qui a servi au début du siècle.

Figure 27-32 Génératrice Thomson à courant continu installée à Montréal en 1889 pour l'éclairage des rues. Elle débitait un courant de 250A sous une tension de 110V.

Autres caractéristiques de cette ancienne machine:

vitesse de rotation 1300 r/min

masse totale 2390 kg

diamètre de l'induit 292 mm

diamètre intérieur du

stator 330 mm

nombre de lames au collecteur 76

grosseur du fil de

l'induit #4

grosseur du fil de l'inducteur #15

Une génératrice moderne de même puissance tournant à la même vitesse aurait une masse de 350 kg seulement.

Commutation du courant de charge

On a vu que lorsque la génératrice est à vide, des étincelles sont créées en dessous des balais si leur position est telle qu'ils court-circuitent des bobines dont la tension induite n'est pas nulle.

Nous expliquons ci-après comment la commutation du courant produit des étincelles tout aussi importantes lorsque la génératrice est sous charge. La Fig. 27-33 montre l'induit d'une génératrice à 8 bobines imbriquées tournant dans le sens antihoraire. Elle alimente une charge tirant un courant de 100A.

Figure 27-33 La commutation du courant de +50A à -50A produit des étincelles en dessous des balais

Pour la position de l'induit montrée sur la figure, ce courant est fourni par les bobines 2, 3, 4 et 6, 7, 8. Ces deux groupes de bobines sont en parallèle, de sorte que chacun porte la moitié du courant total, soit 50 A. Les courants des bobines 1 et 5 sont nuls.

Cependant, en tournant, la bobine 2 aura tôt fait d'occuper la position de la bobine 1 et ensuite celle de la bobine 8.

Ce déplacement exige que le courant de 50A dans la bobine 2 tombe à zéro et remonte ensuite à 50A dans le sens inverse.

Cette inversion du courant se produit en un temps Δt très court, soit le temps requis pour que le collecteur traverse la largeur du balai x. Comme les bobines possèdent une certaine inductance L, ce changement subit de courant ΔI engendre une tension EL dont la valeur moyenne est donnée par:

EL = L (ΔI / Δt) 19-4

Cette tension est présente tant que la bobine 1 est court-circuitée par le balai x Il en résulte un courant de court-circuit qui risque de produire des étincelles en dessous du balai. Le même phénomène se produit en dessous du balai y durant l'inversion du courant dans la bobine 5.

Cette situation se répète chaque fois qu'une bobine traverse un balai; il s'ensuit un crépitement d'étincelles et une carbonisation du collecteur qui peut rapidement devenir inacceptable.

Afin de diminuer la tension EL, on cherche à réduire l'inductance L des bobines. On y arrive en diminuant le nombre de spires par bobine. Mais comme le nombre total de spires est fixé par la tension Eo qu'on veut générer, il s'ensuit qu'on doit augmenter le nombre de bobines dans la même proportion.

C'est donc principalement pour améliorer la commutation que l'induit des machines à courant continu est construit avec un grand nombre de bobines. Comme le nombre de lames du collecteur est égal au nombre de bobines, cela explique aussi pourquoi les collecteurs comportent un si grand nombre de lames.

Exemple 27-4

Chacune des 8 bobines de la Fig. 27-33 possède 12 spires et une inductance de 270 pH. Le diamètre du collecteur est de 100 mm, et la largeur des balais est de 8 mnm.

L'induit tourne à une vitesse de 1800 r/min.

a) Calculer la valeur moyenne de la tension El in- duite, due à l'inductance .

b) On réduit à 4 le nombre de spires par bobine, tout en augmentant le nombre de bobines à 24.

Calculer la nouvelle valeur de EL

Solution

a) Le collecteur fait un tour en un temps t: t = 60/1800 = 0,033 s

La circonférence C du collecteur est : C= π100 mm = 314 mm = 0,314m

La surface du collecteur se déplace donc à une vitesse: v = C/t = 0,314 m / 0,033 s = 9,52 m/s

Le temps pour franchir une distance d de 8 mm (la largeur d'un balais) est:

Δt = d / v = 8mm / 9,52 m/s = 0,008 m / 9,52 m/s = 0,84 x 10-3 s

Le changement de courant durant cet intervalle est:

ΔI= 50 - (-50) = 100A d'où la tension induite, à cause de l'inductance :

EL = L (ΔI / Δt) = 270 x 10-6 x (100 / 0,85 x 10-3)= 32V

Cette tension est beaucoup trop élevée et la commutation sera inacceptable.

b) L'inductance est proportionnelle au carré du nombre de spires (voir éq . 19-11).

En réduisant le nombre de spires de 12 à 4 (un facteur 3) on diminue l'inductance par un facteur 9. La nouvelle inductance par bobine est donc:

L = 1/9 x 270 µH = 30 µH

La nouvelle tension de commutation est:

EL = L (ΔI / Δt) = 30x10-6 x (100 / 0.85 10-3)= 3,5V

Cette tension est encore élevée, mais la commutation sera probablement acceptable.

Pour améliorer davantage la commutation, on peut augmenter la FMM des pôles de commutation en y ajoutant une ou deux spires. Il en résultera un flux en dessous des pôles de commutation qui, au lieu d'être nul, induira une tension de polarité contraire à celle de EL.

Par conséquent, la tension nette dans la bobine en court-circuit deviendra encore plus faible, ce qui diminuera davantage le courant de court-circuit. Par conséquent, les étincelles néfastes seront supprimées.

Résumé

Dans cette section nous nous sommes familiarisés avec la construction de la génératrice à courant continu. Nous avons vu qu'elle comprend un enroulement inducteur ou «champ» bobiné sur une ou plusieurs paires de pôles produisant le champ magnétique.

L'induit tournant est composé d'un grand nombre de bobines reliées au collecteur. Le collecteur assure la conversion des tensions alternatives générées dans les bobines de l'induit en tension continue et les balais établissent le contact avec la charge.

La tension induite est proportionnelle à la vitesse de rotation et au champ magnétique créé par l'inducteur. Pour des courants de champ importants, la saturation du fer de l'induit et de l'inducteur vient limiter la tension induite.

En charge, la chute de tension dans la résistance de l'induit diminue la tension disponible aux bornes de l'induit. Différents types de caractéristiques en charge sont obtenues selon la connexion de l'inducteur.

En changeant la façon dont l'inducteur est relié à l'induit, on obtient une génératrice à excitation séparée, ou à excitation shunt. La machine compound comporte à la fois un inducteur shunt et un inducteur série.

Des pôles de commutation sont aussi ajoutés entre les pôles principaux. Les enroulements des pôles de commutation sont branchés en série avec l'induit; ils améliorent la commutation en s'opposant à la réaction d'in- duit.

PROBLÈMES

Niveau pratique

27-1 Nommer et dessiner les parties principales d'une génératrice à c.c .

27-2 Pourquoi doit-on toujours placer les balais d'une machine à c.c. sur la zone neutre?

27-3 Dans une génératrice à c.c.

a) De quoi le collecteur est-il constitué?

b) Que veut dire le terme zone neutre?

c) Dans la Fig. 27-11 un côté de la bobine 6 est logé en haut de l'encoche 2; vrai ou faux?

d) Si, dans la Fig. 27-11, chaque bobine contient 23 spires, combien de conducteurs y a-t-il par encoche?

27-4 Quel est l'effet d'une augmentation du courant d'excitation sur la tension induite d'une génératrice à excitation séparée?

Quel est l'effet d'une diminution de vitesse?

27-5 Comment peut-on régler la tension d'une génératrice shunt?

27-6 Pourquoi la tension d'une génératrice shunt diminue-t-elle lorsque le courant de charge augmente?

27-7 Expliquer comment une génératrice compound additive peut produire une tension qui augmente avec la charge.

27-8 En quoi les génératrices shunt, compound additive et compound différentielle diffèrent-elles?

27-9 Que veut dire le terme réaction d'induit?

27-10 Quel est le rôle des pôles de commutation? Pourquoi sont-ils connectés en série avec l'induit?

Niveau intermédiaire

27-11 La tension induite, dans une génératrice à excitation séparée, est de 127V lorsque l'induit tourne à 1400 drain. La résistance de l'induit est de 2Ω.

Calculer:

a) la tension aux bornes de l'induit lorsque la machine débite 12A

b) la puissance dissipée sous forme de chaleur dans l'induit

c) le couple de freinage exercé par l'induit

27-12 Une génératrice à excitation séparée aune tension à vide de 115V.

Que se passera-t-il si :

a) la vitesse est augmentée de 20 %

b) le sens de rotation est changé

c) le courant d'excitation est augmenté de 10 %

d) la polarité du champ est inversée

27-13 Une génératrice compound additive de 100 kW, 250V, possède un enroulement shunt de 2000 spires et un enroulement série de 7 spires. Sachant que la résistance de l'enroulement shunt est de 100Ω, calculer la FMM résultante lorsque la machine fonctionne :

a) à vide b) à pleine charge

27-14 La Fig. 27-23 donne la courbe de saturation d'une génératrice à excitation séparée lorsqu'elle tourne à 1500 r/min. Quel doit être le courant d'excitation approximatif pour obtenir une tension de 120V lorsque la machine tourne à 1330 r/min?

27-15 Dans la Fig. 27-14, la tension induite dans la bobine 6, à un instant donné, est de 10V. Quelle est la tension induite dans les bobines 1 et 8 au même moment?

27-16 Dans la Fig. 27-12, quelle sera la tension induite dans la bobine 4 lorsque le rotor aura tourné de 45°? de 135°?

27-17 La génératrice de la Fig. 27-15 tourne à une vitesse de 960 r/min et le flux par pôle est de 0,02 Wb. Chaque bobine possède 6 spires. Quelle est la tension entre les balais lorsque la charge est nulle?

27-18

a) Dans la Fig. 27-15, combien de balais frottent sur le collecteur?

b) Quel est le courant porté par chacune des bobines de l'induit lorsque la machine débite un courant de 1800A?

27-19 Une génératrice de 100 kW tournant à 450 r/min génère une tension de 125V, à vide. Le collecteur contient 118 lames et les bobines de l'induit ont une seule spire. Calculer la valeur du flux par pôle, en webers.

Niveau avancé

27-20 Dans le problème 27-19, le collecteur a un dia- mètre de 420 mm et les balais ont une largeur de 25 mm. Calculer la durée de la commutation.

27-21

a) Dans la Fig. 27-15b, déterminer la polarité de la tension E34, entre les lames 3 et 4, sachant que l'induit tourne dans le sens horaire.

b) Au même instant, quelle est la polarité de la lame 35 par rapport à la lame 34?

27-22 L'induit de la Fig. 27-34 possède 81 encoches et 243 lames sur le collecteur. La machine possède 6 pôles, et elle est bobinée avec un enroulement imbriqué composé de 243 bobines ayant chacune 1 spire. Le flux par pôle est de 30 mWb .

a) Calculer la tension induite lorsque l'induit tourne à 1200 r/min.

b) Quelle est la densité de flux moyen par pôle?

c) Sachant que le diamètre du collecteur est de 450 mm et que la largeur des balais est de 15 mm, calculer le temps requis pour inverser le courant dans une bobine.

Figure 27-34 Le noyau d'induit et le collecteur d'un moteur de 225 kW, 250 V, 1200 r/min. Diamètre de l'induit: 559 mm ; longueur axiale: 235 mm.

Réponses

Chapitre 27

3c) vrai; 3d)

46; 11 a) 103 V; 11b) 288 W; 11c) 10,4 N•m;

12a) E augmente de 20%; 12b) E

change de polarité;

12c) E augmente de moins de 10% ; 12d) Eo change de

polarité;

13a) 5000 A; 13b) 7800 A; 14) 2 A; 15) El = 7 V; E8 = 0 V;

16)

10 V; 0 V; 17) 276,5 V; 18a) 12; 18b) 150 A;

19) 70,6 mWb; 20) 2,53 ms; 21a)

E34 est (-); 21b) 35 est négatif

par rapport à 34; 22a) 291,6 V; 22b) 0,436

T; 22c) 0,53 ms