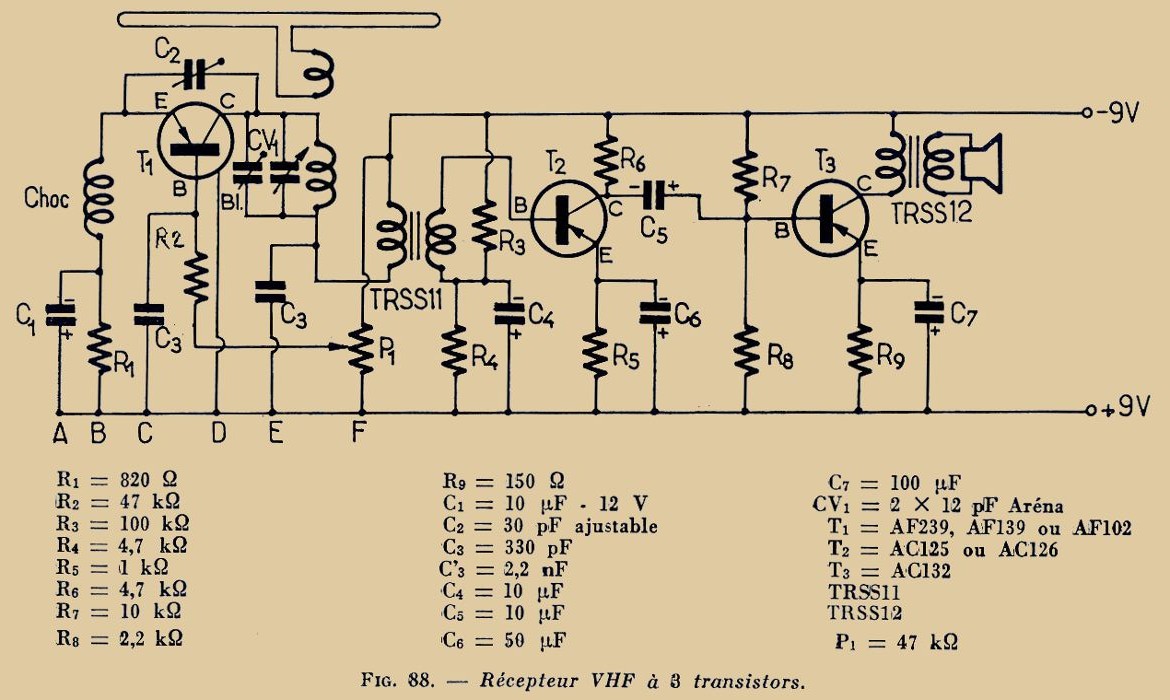

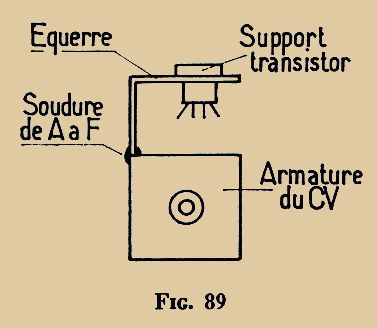

Récepteur VHF à trois transistors

Il est désormais possible, grâce au perfectionnement des transistors de réaliser des petits récepteurs simples travaillant sur des gammes de fréquences élevées entre 70 et 200MHz.

La seule opération délicate réside dans le montage du transistor oscillateur qui devra être disposé de façon à obtenir des connexions très courtes de l'ordre de 1 à 2cm. La figure 88 représente le schéma de principe de ce récepteur.

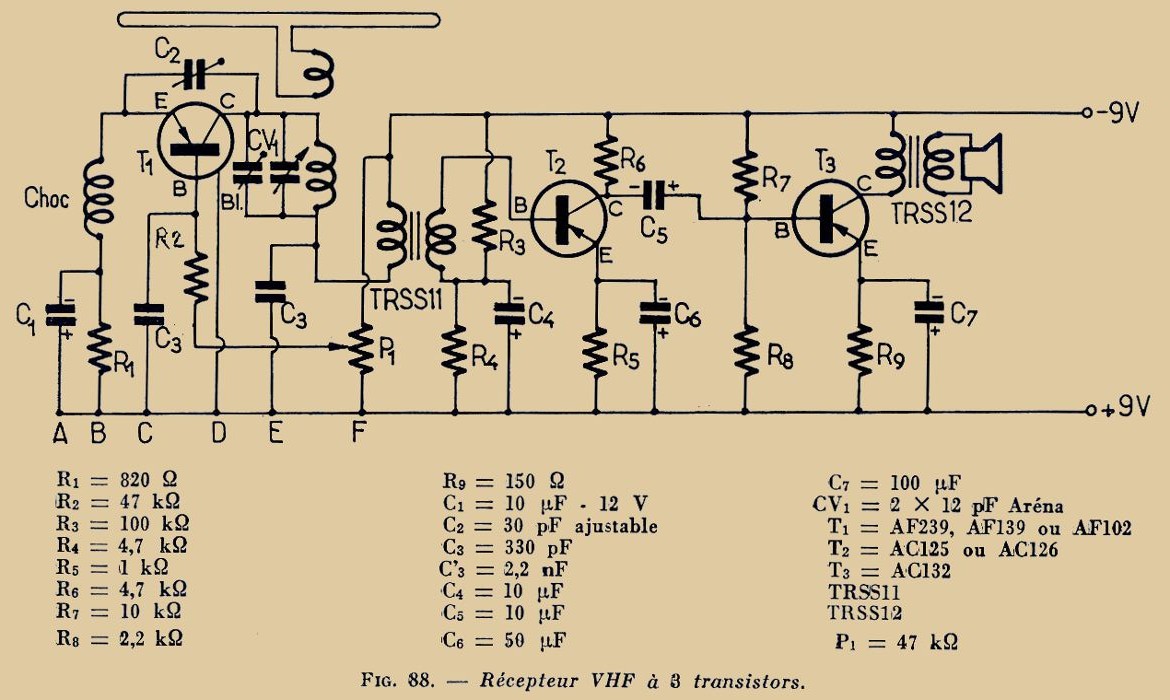

Le transistor Ti (fig. 93) est monté en détecteur à superréaction.

La réaction est obtenue par le condensateur ajustable C2, reliant le collecteur à l’émetteur, ce dernier étant porté à une tension HF grâce à la self de choc bloquant les tensions HF, en série avec R1 C1.

La base du transistor T1 est polarisée au moyen de R2 et P1.

Les condensateurs de 330pF Cs et celui de 2,2nF C3 améliorent la stabilité.

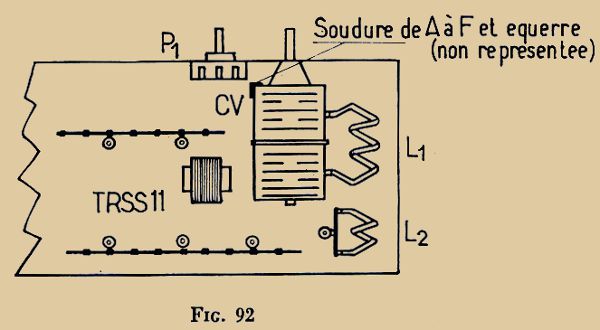

Le circuit d’accord L1 CV1 réalisé « en l’air » est monté en série dans le collecteur de T1, et se trouve alimenté en continu par l’intermédiaire du primaire du transformateur TRSS11 (enroulement à prise médiane non utilisée).

Les tensions BF détectées qui apparaissent sur le primaire du transformateur TRSS11 sont transmises par le secondaire sur la base du premier transistor BF préamplificateur T2.

La liaison par transformateur, réalisant l’adaptation d’impédances permet d’obtenir un gain supérieur à celui d’une liaison à résistance et capacité.

La base de T2 est polarisée par les composants R3 R4 et C4. L’émetteur de T2 est stabilisé par R5 découplée par C6. La charge de collecteur R6 est de 4,7kΩ.

La liaison à l’étage amplificateur s’effectue par C5 à la base de T3, polarisée grâce au pont R7 et R8.

L’émetteur est stabilisé par R9 et C7.

La charge de collecteur est constituée par le primaire de TRSS12 réalisant l’adaptation d’impédances du petit haut-parleur de 2,5Ω d’impédance.

L’alimentation 9V est composée de deux 4,5V reliées en série.

Montage

II ne faut pas chercher à réaliser pour la partie haute fréquence (T1) un câblage ordonné avec des éléments disposés à intervalles réguliers. Les meilleurs résultats sont obtenus avec un montage réalisé « en l’air », les connexions étant alors les plus courtes.

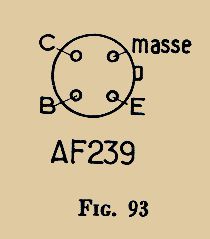

La partie délicate réside dans l’opération de montage du transistor T1 AF239. Il est préférable pour ceux qui n’ont pas l’habitude, d’utiliser un support transistor (afin d’éviter la destruction du transistor par excès de chaleur).

Ce dernier sera monté sur une petite équerre métallique qui sera soudée sur le condensateur variable lui-même. Il est ainsi plus facile de réaliser des connexions courtes et rigides. D’autre part, afin d’assurer un meilleur fonctionnement les points marqués sur le schéma de principe de A à F doivent être soudés à la masse en un seul et même endroit (fig. 89).

Le condensateur variable adopté, sera de préférence un type Aréna à 2 cages pour FM de 2 x 12pF, afin d’éviter tout effet de main qui modifierait les réglages. Pour ce faire, on utilise les deux cosses des parties fixes du CV, la carcasse étant reliée à la masse, la valeur totale n’étant plus ici que de 6pF.

Le condensateur de réaction C2 de 0 à 30pF peut être un type « plat papillon » ou bien un ajustable Transco à air.

Le réglage de ce dernier doit être effectué avec un manche isolé en bois ou en matière plastique.

Le réglage des condensateurs ajustables à air Transco se fait aisément au moyen d’un corps hexagonal de stylo à bille dont on a préalablement scié une extrémité.

La self de choc comporte 50 spires jointives de fil de 0,3mm émaillé, bobinées sur un mandrin de bakélite de 6mm de diamètre.

Le bobinage d’accord L1 est enroulé « en l’air » et ses extrémités doivent être soudées directement aux cosses du condensateur variable.

Avec L1, constituée de 4 sires de fil de 1mm de cuivre étamé, bobinées sur un diamètre de 12mm, sur une longueur de 14mm, on reçoit principalement le son de la télévision 1" chaîne pour la région parisienne sur 174,1MHz et à peine plus haut l’image sur 185,25MHz dont on entend évidemment que les impulsions de synchronisation des dispositifs de balayages.

Avec un bobinage de 6 spires de fil de 1mm de cuivre étamé, sur un diamètre de 8 mm, sur une longueur de 15mm, on reçoit les trois émissions principales de la modulation de fréquence.

Il est nécessaire alors de prévoir un condensateur ajustable à air de 30 pF en parallèle sur les cosses du condensateur variable.

Outre ces émissions, on reçoit également les radio-taxis (fréquence légèrement inférieure à celle de la FM) et les liaisons radios des services de secours ; sur une fréquence plus haute encore le trafic aviation.

Il est conseillé de ne prévoir l’interchangeabilité des bobinages au moyen d’un support 4 broches qu’après avoir fait l’expérience de la réception de l’émission avec le bobinage soudé directement.

Il conviendra alors, selon le montage, d’écarter ou de rapprocher les spires du bobinage afin de retrouver à nouveau l’accord, surtout en ce qui concerne la réception du son TV.

Quelques mots sur l’antenne, elle ne doit pas être trop grande.

Une antenne trop grande aurait pour but de faire accrocher le récepteur, c’est-à-dire de couper le souffle ou bien de gêner les récepteurs de télévision voisins par rayonnement de la superréaction. Si l’on adopte une antenne fouet type verticale, 60 cm suffisent amplement.

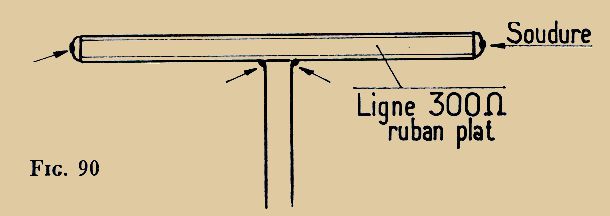

Autrement, on peut adopter comme antenne un dipôle replié de 2m de long que l’on peut réaliser avec un morceau de ruban plat de ligne 300Ω dont on soude les deux brins à chaque extrémité.

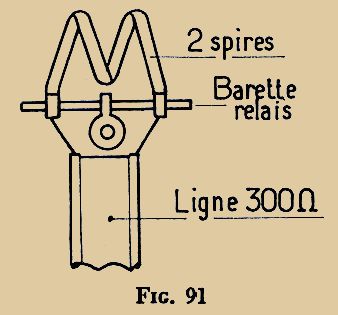

En coupant ensuite le conducteur au milieu, on prévoit une descente avec un autre morceau vers un bobinage de couplage comportant 2 spires du même fil et bobiné sur un même diamètre que celui de l’accord L1.

Cette bobine sert à transmettre le signal au bobinage d’accord, elle doit être montée dans le même axe et à côté de la bobine Li au moyen d’un support rigide de préférence en stéatite (fig. 90 et fig. 91).

La disposition des composants de la partie basse fréquence est nullement critique et ne pose aucun problème. L’ensemble du récepteur peut être réalisé sur un petit châssis en forme de L en tôle cadmiée et au moyen de barrettes relais à cosses, dont les pattes de fixations qui se trouvent à intervalles réguliers sont soudées directement au châssis.

On prévoit sur la face avant le réglage du condensateur variable et celui du potentiomètre P1 qui sert à ajuster le niveau de la superréaction (fig. 92).

Il est nécessaire pour les émissions éloignées de se tenir à la limite du point d’accrochage avec P1 et C2.

Enfin, si le souffle dû à la superréaction devenait gênant, il conviendrait de rajouter entre la base de T2 et la masse (+9V) un condensateur de 10 à 40nF.